青チャートの分解で後悔したくない、と考えている方は多いのではないでしょうか。

青チャートの分解で後悔したくない、と考えている方は多いのではないでしょうか。

分厚い参考書を分割して学習効率を上げる方法は広く知られていますが、一方でチャート分解の失敗談も耳にします。

正しい青チャートの分解のやり方を知らないと、大切な参考書が取り返しのつかない状態になるかもしれません。

特に、ドライヤーを使った方法や、参考書を分解する際にアイロンなしで進める手順、さらには分解後の参考書の表紙をどうするか、参考書を分解してクリアファイルで保護する方法や、最終的に参考書を分解してルーズリーフ化する管理方法まで、気になる点は多岐にわたるでしょう。

この記事では、青チャートの分解で後悔しないための具体的な手順と、失敗を防ぐための重要なポイントを詳しく解説します。

- 青チャートを分解するメリットと後悔につながるデメリット

- ドライヤーやカッターを使った失敗しない具体的な分解手順

- 分解後の参考書をきれいに補修し、管理する方法

- 分解作業でよくある失敗例とその具体的な対策

青チャートの分解で後悔しないための準備

- 増えデジアルバムとは?分解の目的を明確に

- スタジオアリスのアルバムがいらない選択肢

- 分解方法はスタジオアリスのアルバムの外し方

- 増えデジアルバムを自分で作る際の注意点

- 増えデジアルバムの台紙選びと補強のコツ

増えデジアルバムとは?分解の目的を明確に

青チャートの分解を考えるとき、まず「何のために分解するのか」という目的をはっきりさせることが、後悔しないための第一歩です。

ここでは、参考書の分解を「自分だけのオリジナル学習アルバムを作る」という考え方に例えてみましょう。

写真館で作るアルバムが、後からページを増やしたり、順番を入れ替えたりできる「増えデジアルバム」のようなものだと考えてみてください。

参考書も同じで、分解することで、学習の進捗や目的に合わせて内容を自由にカスタマイズできるようになります。これが分解の最大のメリットです。

参考書分解の主な目的(メリット)

持ち運びの利便性向上:

分厚い参考書を章ごとに分割すれば、その日に学習する部分だけをカバンに入れて軽快に持ち運べます。通学中の電車内やカフェなど、場所を選ばずに学習機会を増やせます。

学習への心理的ハードルの低下:

目の前に分厚い参考書があると、「こんなにたくさん…」と圧倒されてしまいがちです。しかし、薄く分割された状態なら「この数ページだけなら頑張れる」と気軽に始められ、集中力も維持しやすくなります。

達成感とモチベーションの維持:

分割した一冊をやり遂げるごとに、「一冊終わらせた」という小さな達成感を得られます。この積み重ねが、長期的な学習のモチベーション維持につながります。

このように、参考書の分解は単に本をバラバラにすることではありません。自分の学習スタイルに合わせて参考書を再構築し、学習効率を最大化させるための戦略的な手段なのです。「増えデジアルバム」を作るように、自分だけの最強の学習ツールを作り上げるという目的意識を持つことで、作業の精度も上がり、後悔する可能性を大きく減らせます。

スタジオアリスのアルバムがいらない選択肢

多くの人が、市販の参考書をそのままの形で使うことを当たり前だと考えています。

これは、例えるなら「スタジオアリスで用意された、プロが作った立派なアルバムをそのまま受け取る」ようなものです。

もちろん、完成されていて安心感がありますが、自分好みにカスタマイズする余地はほとんどありません。

しかし、「スタジオアリスのアルバムがいらない」と考える人がいるように、参考書も「既製品のままでは使いにくい」と感じる場合があります。

特に、青チャートのような網羅系の分厚い参考書は、その重さや厚さが学習の妨げになることも少なくありません。

「この章だけを集中的にやりたいのに、全体を持ち歩くのは非効率…」

「解答が別冊ではなく、問題のすぐ後ろにあれば便利なのに…」

このような不満を感じたことはありませんか?

そこで登場するのが、「参考書を分解する」という選択肢です。

これは、既成のアルバムを選ばずに、自分で写真を選び、台紙に貼り、コメントを書き込むオリジナルのアルバム作りに似ています。

手間はかかりますが、完成すれば自分にとって最高に使いやすい、愛着のわく一冊になるでしょう。

つまり、参考書を分解するかどうかは、学習スタイルにおける選択の一つです。

既製品の利便性を取るか、それとも手間をかけてでも自分にとっての最適解を追求するか。

分解は、「受け身の学習」から「主体的な学習」へとシフトするための積極的な選択と言えるのです。

後悔しないためには、まず「自分には本当に分解が必要か?」を自問自答してみることが大切です。

分解方法はスタジオアリスのアルバムの外し方

参考書を分解する決心がついたら、次はいよいよ具体的な作業です。ここでは、後悔しないための綺麗で安全な分解方法を、いわば「スタジオアリスのアルバムを丁寧に解体する方法」に例えて解説します。

主に2つの方法がありますが、ドライヤー(またはアイロン)を使う方法が最も一般的で綺麗に仕上がります。

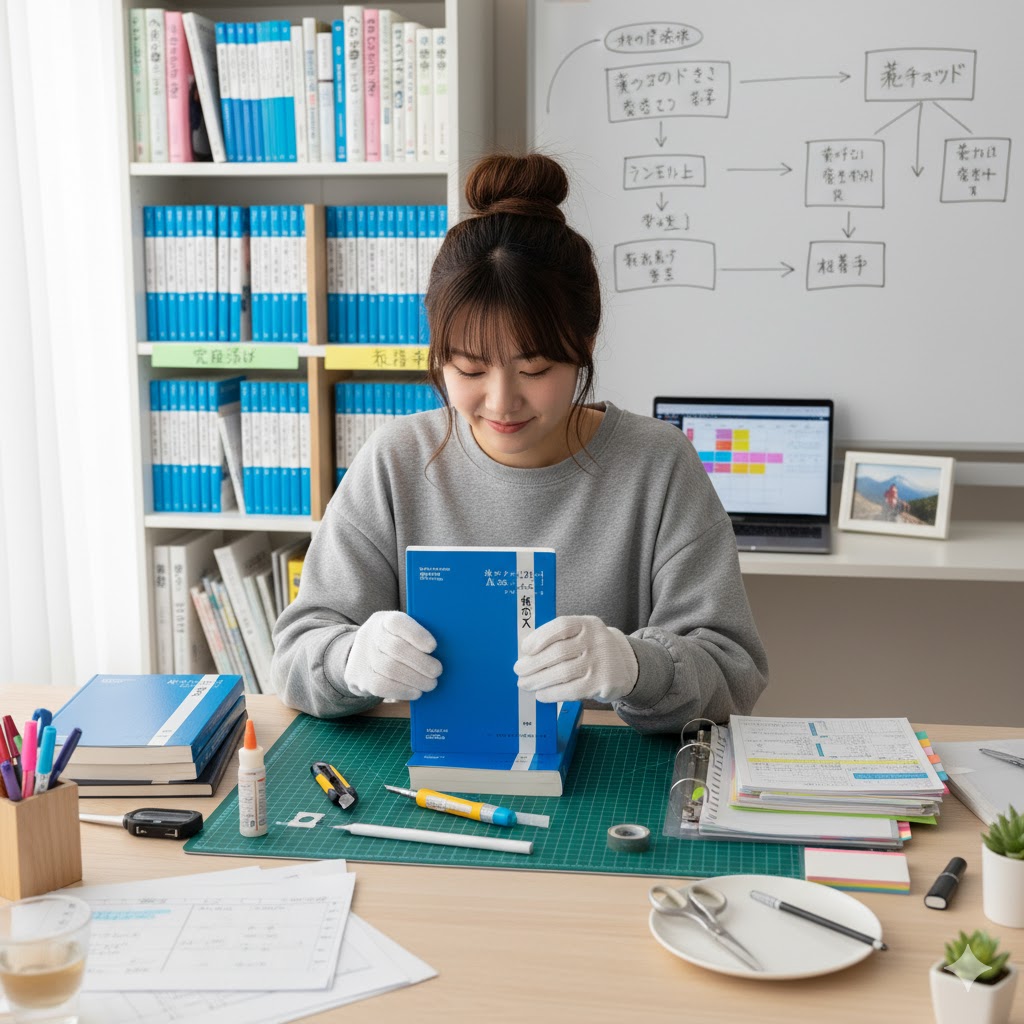

準備するものリスト

- 分解したい参考書(青チャートなど)

- カッター(大きめのものが安定します)

- カッターマット(机を傷つけないために必須)

- ドライヤー または アイロン

- 軍手など(火傷防止)

分解の4ステップ

ステップ1:背表紙の糊を温めて溶かす

参考書の背表紙は、強力な糊で固められています。

この糊を熱で柔らかくすることが、綺麗に分解する最大のポイントです。

ドライヤーの温風を背表紙全体にまんべんなく2〜3分当て続けるか、アイロンを低温に設定し、当て布の上からゆっくりと背表紙を温めます。

熱しすぎると本が変形する可能性があるので、様子を見ながら慎重に行いましょう。

ステップ2:背表紙を剥がす

糊が十分に柔らかくなったら、背表紙をゆっくりと剥がしていきます。

本体と表紙の間にカッターの刃を少しだけ入れ、きっかけを作ると剥がしやすくなります。焦らず、じっくりと力を加えるのがコツです。

ステップ3:分割したいページで本を割る

背表紙が剥がれると、本の背中部分(糊がついていた部分)が露出します。

分割したい章の境目を見つけ、そのページを強く開いて「割り」ます。

ぐっと力を入れて押し込むようにすると、ページとページの間の糊が見えてきます。

ステップ4:糊の部分をカッターで切る

露出した糊の部分に、カッターで丁寧に切り込みを入れていきます。

この時、紙のページ本体を切ってしまわないように、刃の角度に細心の注意を払ってください。数回に分けて、少しずつ切り進めるのが失敗しないコツです。

これを繰り返すことで、本を 원하는 부분で分割できます。

アイロンなしで分解する場合

アイロンやドライヤーが使えない場合は、カッターのみで分解することも可能です。

しかし、糊が固いままなので、より強い力と慎重さが必要になります。

背表紙と本体の間にカッターを入れ、少しずつ糊を削ぎ落とすように切り離していく方法ですが、時間もかかり、失敗のリスクも高まるため、基本的には熱を加える方法を推奨します。

増えデジアルバムを自分で作る際の注意点

「自分で作る」楽しさがある一方で、参考書の分解には失敗のリスクも伴います。

後悔しないためには、アルバム作りに例えた際のいくつかの注意点を押さえておくことが重要です。

ページの破損や裁断ミス

最も多い失敗が、カッターの力の入れすぎによるページの破損です。

特に、糊の部分を切っているつもりが、勢い余って本文まで切り裂いてしまうケースは後を絶ちません。

これを防ぐには、「一度で切ろうとしない」ことが鉄則です。

カッターの刃を軽く当て、何度もなぞるようにして少しずつ切り込みを深くしていくイメージで作業しましょう。

また、切れ味の悪いカッターは余計な力が必要になり、かえって危険です。新品の刃に交換してから作業に臨むことをお勧めします。

ページの順番が分からなくなる

無事に分解できたとしても、その後の管理を怠ると「ページの順番がバラバラになってしまった」という後悔につながります。

特に、ページ番号が振られていない前書きや目次の部分は注意が必要です。

対策として、分解する前に、各ページに鉛筆で通し番号を振っておくと安心です。

また、分解したらすぐに章ごとに輪ゴムやクリップでまとめ、付箋などで章のタイトルをメモしておく習慣をつけましょう。

分解作業の前に確認すべきこと

- 索引の利用頻度:巻末の索引を頻繁に使う参考書の場合、分解すると非常に使いにくくなります。その参考書が分解に向いているか、事前に検討が必要です。

- 作業時間と場所の確保:分解作業は、意外と時間がかかり、紙のくずなども出ます。学習時間を削ってまで行うべきか、落ち着いて作業できるスペースがあるかを確認しましょう。現実逃避のために分解作業に没頭しすぎないよう注意も必要です。

これらの注意点を事前に把握し、対策を立てておくことで、分解作業による後悔のリスクを大幅に減らすことができます。

丁寧な準備と慎重な作業が、自分だけの最高の学習アルバムを完成させる鍵となります。

増えデジアルバムの台紙選びと補強のコツ

参考書を無事に分解できたら、最後の仕上げとして補強作業を行います。

この工程は、アルバム作りで言えば「台紙を選び、写真を貼り、ラミネート加工で保護する」ようなものです。

この仕上げを丁寧に行うことで、見た目が美しくなるだけでなく、耐久性が増し、長期間快適に使えるようになります。

後悔しないためにも、ぜひ一手間加えましょう。

補強に必要なアイテム

- 製本テープ:分割した本の背表紙を保護します。幅は35mm程度のものが使いやすいです。色は、タイトルを書き込める白が特におすすめです。

- 木工用ボンド:ページの根本がバラバラになりそうな場合に、薄く塗って補強します。速乾タイプが便利です。

- クリアファイルや厚紙:表紙と裏表紙として使うことで、全体の強度を高めます。100円ショップのもので十分です。

- 両面テープやのり:クリアファイルや厚紙を表紙として貼り付ける際に使用します。

補強の基本手順

1. 背表紙を製本テープで保護する

分割した冊子の背(裁断面)に、製本テープを貼り付けます。

テープは、冊子の長さより少し長めに切り、中心を背に合わせます。

片面を貼り付けた後、空気が入らないように注意しながら、もう片面を表紙側に折り返して貼り付けます。

はみ出した上下のテープは、ハサミで切り取るか、内側に折り込んで処理すると綺麗です。

この一手間で、ページの脱落を劇的に防ぐことができます。

2. 表紙を作成して強度をアップする

製本テープだけでも使えますが、より長持ちさせたい場合は、表紙と裏表紙を作りましょう。

A4のクリアファイルを冊子のサイズに合わせてカットし、最初のページと最後のページに両面テープなどで貼り付けます。

その上から、ステップ1の製本テープで全体をくるむように貼ると、非常に丈夫な仕上がりになります。

3. タイトルを記入して完成

白い製本テープの背表紙部分に、油性ペンで「青チャート 数学I 第1章」のようにタイトルを書き込みます。

これにより、本棚に並べたときやカバンの中から取り出すときに、どの冊子か一目で分かり、管理が非常に楽になります。

少し手間はかかりますが、この補強作業を行うことで、分解した参考書への愛着も一層深まります。

まさに、自分だけのオリジナルアルバムが完成する瞬間です!

青チャート分解後の後悔を防ぐための管理術

- 増えデジアルバムの増やし方に応用する学習法

- 増えデジアルバムは何枚まで?持ち運びの単位

- 分解コストは増えデジアルバムの料金表で把握

- 分割した参考書のファイリング方法

- 青チャート分解で後悔しないための総まとめ

増えデジアルバムの増やし方に応用する学習法

参考書を分解する真の価値は、その後の学習にどう活かすかにかかっています。

せっかく作ったオリジナルアルバムも、ただ眺めているだけでは意味がありません。

「増えデジアルバム」のページを後から自由に追加・編集できるように、分解した参考書も工夫次第で学習効果を飛躍的に高めることができます。

苦手分野を集中的に攻略する

分解した参考書の最大のメリットは、特定の分野だけを抜き出して持ち運べることです。

例えば、「三角関数が苦手だ」と感じているなら、三角関数の章だけを常にカバンに入れておきましょう。

電車での移動時間や少しの空き時間を利用して、繰り返し学習することで、苦手意識を克服しやすくなります。

模試や試験の当日も、苦手な部分だけを会場に持っていけば、直前の最終確認に役立ち、精神的なお守りにもなります。

学習進捗の可視化でモチベーションアップ

学習管理にも分解した参考書は役立ちます。

例えば、「未着手の棚」と「完了済みの棚」を本棚に作り、完全にマスターした章の冊子を「完了済みの棚」に移していくのです。

物理的に「完了済み」の冊子が増えていくのを見ることで、自分の努力が可視化され、大きな達成感と次へのモチベーションにつながります。

応用的な学習法

分解したページをさらにルーズリーフ化(後述)すれば、異なる参考書の同じ単元(例えば、青チャートの「二次関数」と別の問題集の「二次関数」)を一つにまとめることも可能です。

これにより、単元ごとに情報を集約した、自分だけの最強のオリジナル参考書を作成できます。

このように、分解はゴールではなく、あくまでスタートです。

分割した冊子をパズルのピースのように組み合わせ、自分の学習戦略に合わせて柔軟に活用することで、後悔のない、効果的な学習が実現します。

増えデジアルバムは何枚まで?持ち運びの単位

参考書を分解する際、多くの人が悩むのが「どのくらいの厚さで分割すればよいのか」という点です。

これは、アルバム作りで「1冊のアルバムに何枚の写真を収めるか」を決めるのに似ています。

最適な単位は学習スタイルや目的によって異なりますが、後悔しないためのいくつかの指針があります。

「章」単位での分割が基本

最も一般的で失敗が少ないのは、参考書の「章(Chapter)」単位で分割する方法です。

多くの参考書は、章ごとに内容が一区切りとなっているため、学習の計画が立てやすくなります。

また、厚さ的にも持ち運びやすいボリュームになることが多いです。まずはこの方法を基本に考えると良いでしょう。

学習サイクルに合わせた分割

より学習効率を追求するなら、「1週間で進める分量」や「1回の学習で取り組む分量」といった、自分の学習サイクルに合わせて分割するのも効果的です。

例えば、「この薄い冊子を今週中に終わらせる」という具体的な短期目標を設定しやすくなり、モチベーションの維持に繋がります。

ただし、あまりに細かく分割しすぎると、冊子の数が膨大になり管理が煩雑になるというデメリットもあります。

後悔しないためには、多くても1冊の参考書を5〜6分割程度に留めておくのが無難です。

分割単位を決める際の注意点

分割する境目を決める際は、必ず内容を確認しましょう。

問題と解答解説が見開きで1セットになっているような場合、その途中で分割してしまうと非常に使いにくくなります。

キリの良いセクションの終わりや、章の変わり目を選ぶのが鉄則です。

最終的には、自分が「これなら気軽に持ち運べる」「この量なら集中して取り組める」と感じるボリュームを見つけることが大切です。

一度試してみて、使いにくければさらに分割したり、逆にまとめ直したりと、柔軟に調整していくのが良いでしょう。

分解コストは増えデジアルバムの料金表で把握

参考書の分解は、学習効率を高めるための投資と考えることができます。

その投資額、つまり分解にかかるコストはどれくらいなのでしょうか。

ここでは、アルバム作成の料金表を確認するように、分解に必要な道具とその費用の目安を見ていきましょう。

結論から言うと、ほとんどの道具は100円ショップで揃えることができ、非常に低コストで実践可能です。

高価な裁断機などを購入しなくても、手軽に始められるのがセルフ分解の魅力です。

分解・補修道具の費用目安

| 道具 | 費用の目安 | 購入場所の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| カッターナイフ | 110円~ | 100円ショップ、文房具店 | 大きめで刃がしっかりしたものがおすすめ |

| カッターマット | 110円~ | 100円ショップ、文房具店 | A4サイズあれば十分 |

| 製本テープ | 110円~ | 100円ショップ、文房具店 | タイトルが書ける白が便利 |

| 木工用ボンド | 110円~ | 100円ショップ、ホームセンター | 速乾タイプが作業しやすい |

| クリアファイル | 110円(10枚入など) | 100円ショップ、文房具店 | 表紙の補強に使用 |

このように、初期費用は合計で500円~1,000円程度に収まることがほとんどです。

もちろん、すでに家庭にある道具を活用すれば、さらにコストを抑えることができます。

コーヒー1〜2杯分程度の投資で、数ヶ月から1年以上にわたる学習の快適性が手に入ると考えれば、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるのではないでしょうか。

分解によって得られる時間的・心理的なメリットを考えれば、このわずかなコストは後悔のない自己投資となるはずです。

高価な道具は不要ですので、まずは気軽に最低限のアイテムを揃えて試してみることをお勧めします。

分割した参考書のファイリング方法

分解作業、補強作業が完了したら、最後のステップは「管理」です。

せっかく作ったオリジナルアルバムのページを美しく整理・保管するように、分割した冊子も適切にファイリングすることで、学習効率はさらに向上します。

後悔しないための代表的なファイリング方法を2つご紹介します。

方法1:クリアファイルやブックスタンドでシンプルに管理

最も手軽なのは、製本テープで補強した冊子をそのまま管理する方法です。

科目別や単元別にクリアファイルにまとめたり、ブックスタンドに立てて保管したりするだけで、十分整理できます。

この方法のメリットは、特別な道具を追加購入する必要がなく、すぐに実践できる点です。

学習する際は、その日に必要な冊子をクリアファイルごとカバンに入れるだけなので、準備も簡単です。

方法2:ルーズリーフ化して究極のカスタマイズ性を実現

より高度なカスタマイズを求めるなら、ルーズリーフ化が最強の選択肢となります。

これは、分割したページの背を裁断機で切り落とし、ルーズリーフ用のパンチで穴を開け、バインダーに綴じる方法です。

ルーズリーフ化の絶大なメリット

- ページの入れ替えが自由自在:苦手な問題だけを集めたり、要点ページを先頭に持ってきたりと、思いのままに編集できます。

- 情報の追加が容易:授業で取ったノートや、関連するプリント、他の問題集のコピーなどを、同じ単元のページに挟み込むことができます。

- 180度フラットに開ける:リングノートと同じように完全に平らに開くため、ページの境目を気にせず書き込みができます。

ただし、ルーズリーフ化には裁断機や専用のパンチ(グリッサーなど)といった初期投資が必要になるというデメリットもあります。

しかし、複数の参考書をまとめて管理したい、情報を一元化したいという強いニーズがある場合には、後悔のない、最も効果的な投資となる可能性があります。

まずはシンプルなファイル管理から始めてみて、物足りなさを感じたらルーズリーフ化を検討する、というステップを踏むのがおすすめです。

青チャート分解で後悔しないための総まとめ

- 青チャートの分解は学習効率を高める有効な手段である

- 後悔しないためには明確な目的意識を持つことが重要

- 分解は学習内容を自分好みに編集するアルバム作りに例えられる

- メリットは持ち運びやすさ、心理的ハードルの低下、達成感の向上

- 分解の主な方法はドライヤーやアイロンで背表紙の糊を溶かすこと

- カッターを使う際は一度に切ろうとせず慎重に作業する

- ページの破損や順番が分からなくなる失敗に注意が必要

- 分解後は製本テープでの補強が耐久性向上のために推奨される

- 白い製本テープはタイトルを書き込めるため管理に便利

- クリアファイルで表紙を作るとさらに丈夫になる

- 分解した冊子は苦手分野の集中学習や進捗管理に活用できる

- 分割単位は「章」ごとが基本だが学習サイクルに合わせても良い

- 分解にかかるコストは100円ショップの道具で500円程度から可能

- 管理方法はシンプルなファイル整理から高度なルーズリーフ化まである

- 自分に合った方法を選び、主体的な学習ツールとして活用することが後悔を防ぐ鍵