グランドカバーとして人気のダイカンドラですが、「植えて後悔した」という声があるのも事実です。

グランドカバーとして人気のダイカンドラですが、「植えて後悔した」という声があるのも事実です。

安易に選んでしまうと、理想の庭づくりから遠ざかってしまうかもしれません。

この記事では、ダイカンドラの毒性やナメクジ、その他の害虫に関する問題、適切な種まきの方法から種が飛ぶことによる繁殖力の管理、さらには踏みつけへの耐性まで、後悔しないために知っておくべきポイントを網羅的に解説します。

人気のクラピアとの比較や、最終的に砂利へ変更するケースも紹介するので、あなたの庭に本当にダイカンドラが合うのか、じっくり見極めていきましょう。

- ダイカンドラが持つ性質や注意点

- 発生しやすい害虫とその対策方法

- 他のグランドカバーとの具体的な違い

- 後悔しないための管理方法と最終手段

ダイカンドラで後悔する前に知っておくべき性質

- ダイカンドラの毒性による健康への影響は?

- ダイカンドラはナメクジの発生原因になる?

- ダイカンドラに付きやすい害虫の種類と対策

- 雑草がゼロにならないという後悔のポイント

- ダイカンドラの種が飛ぶことによる侵食性

- ダイカンドラの種まきに適した時期と方法

ダイカンドラの毒性による健康への影響は?

ダイカンドラを植える上で、まず気になるのが安全性ではないでしょうか。

結論から言うと、ダイカンドラには軽度の毒性があるとされていますが、深刻な健康被害を引き起こす可能性は低いと考えられています。

複数の園芸情報によると、ダイカンドラの葉や茎に触れることで皮膚が敏感な方に刺激を感じさせることがある、という情報があります。

また、誤って口にしてしまった場合、吐き気や下痢といった消化器系の不快感につながる可能性も指摘されています。(参照:PictureThis)

小さなお子様やペットがいるご家庭での注意点

前述の通り、毒性は弱いとされていますが、小さなお子様やペットが誤って口にしないよう注意を払うことが大切です。

特に、好奇心旺盛な時期のお子様や、何でも口に入れてしまう癖のあるペットがいる場合は、植え付け場所をよく検討する必要があります。

もちろん、これは多くの植物に共通して言える注意点でもあります。

過度に心配する必要はありませんが、「軽度の毒性がある」という事実を理解した上で、適切な管理を心がけることが、安心してダイカンドラのある暮らしを楽しむための第一歩です。

ダイカンドラはナメクジの発生原因になる?

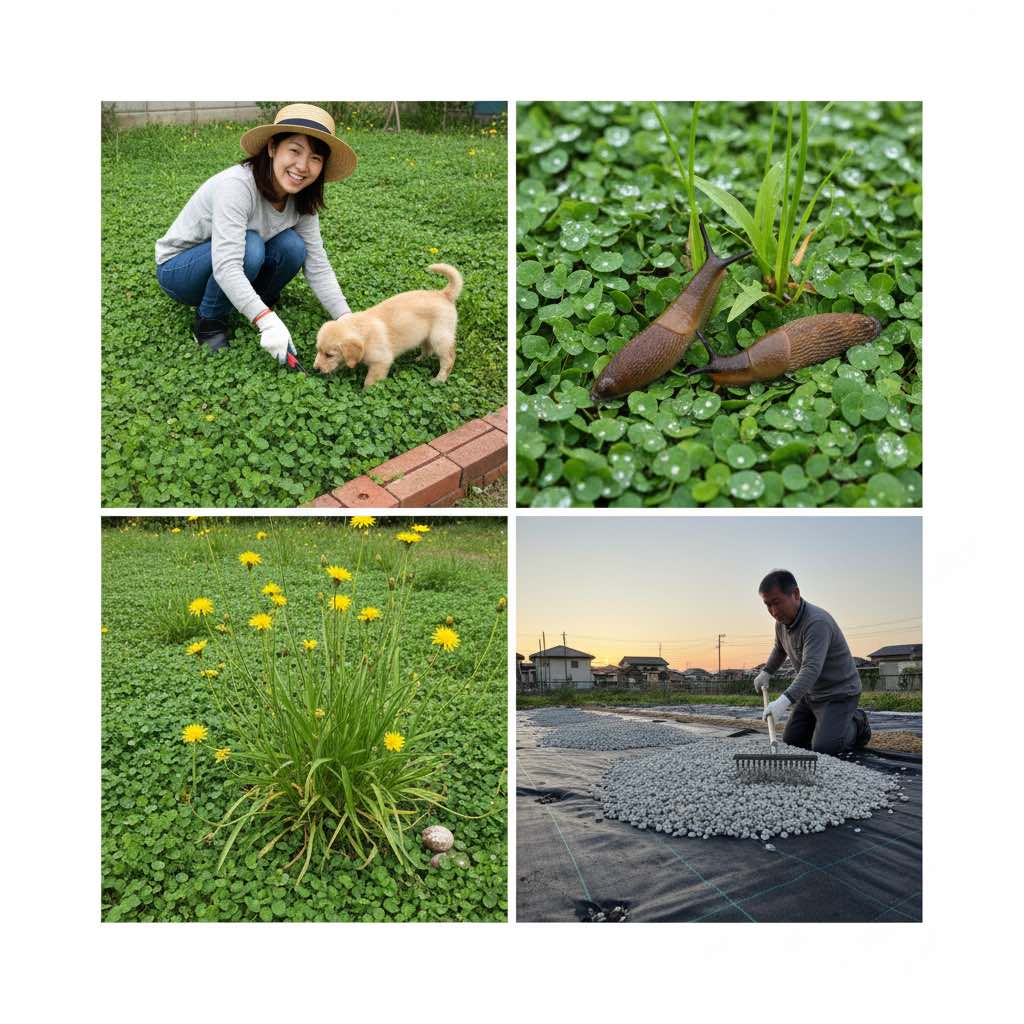

ダイカンドラが密に茂った庭は美しいものですが、その環境がナメクジにとって絶好の隠れ家になってしまうことがあります。

これは、ダイカンドラで後悔する原因の一つとしてよく挙げられる点です。

なぜなら、ダイカンドラは地面を覆うように密集して育つため、葉の下は湿度が高く、直射日光が当たりにくい状態になります。

このジメジメした暗い場所は、夜行性であるナメクジが日中に隠れるのに最適な環境なのです。

さらに、ダイカンドラの柔らかい葉はナメクジのエサにもなり得ます。

ナメクジを寄せ付けないための対策

ナメクジの発生を完全に防ぐことは難しいですが、以下の対策で被害を軽減することは可能です。

- 風通しを良くする:定期的に軽く葉をすくなどして、地面付近の風通しを確保し、過度な湿気を防ぎます。

- 水やりの工夫:水やりは早朝に行い、日中に地表が乾くようにすると、夜間のナメクジの活動を抑制できます。

- 物理的な駆除:ナメクジはビールを好むため、浅い容器にビールを入れておくと誘引して駆除できます。また、市販の駆除剤を利用するのも効果的です。

このように、ダイカンドラを植える場合は、ナメクジが発生しやすくなる可能性を念頭に置き、予防と対策をセットで考えておくことが重要です。

ダイカンドラに付きやすい害虫の種類と対策

ダイカンドラは比較的病害虫に強い植物とされていますが、全く心配ないわけではありません。

特に注意したいのがアブラムシです。

アブラムシは植物の汁を吸って生育を阻害するだけでなく、ウイルス病を媒介することもあります。

特に、風通しが悪く密集した場所で発生しやすいため注意が必要です。

アブラムシの予防と対策

アブラムシを発見した場合、数が少なければテープなどで取り除いたり、牛乳をスプレーして乾燥させて窒息させたりする方法があります。

大量に発生してしまった場合は、市販の殺虫剤を使用するのが最も効果的です。

予防としては、前述のナメクジ対策と同様に、風通しを良くして蒸れを防ぐことが基本となります。

また、窒素過多の肥料はアブラムシの発生を助長することがあるため、肥料の与えすぎにも注意しましょう。

ちなみに、アブラムシの天敵であるテントウムシを呼び寄せるような環境づくりも、長期的な害虫対策として有効です。

近くにキク科の植物などを植えるのも一つの手です。

ダイカンドラは丈夫な植物ですが、美しい状態を保つためには、時々葉をめくって株元の状態を確認し、害虫の早期発見に努めることが後悔しないための秘訣と言えます。

雑草がゼロにならないという後悔のポイント

「雑草対策のためにダイカンドラを植えたのに、結局雑草取りに追われている…」これは、ダイカンドラを植えて後悔する最も多い理由の一つです。

結論として、ダイカンドラを植えても雑草はゼロにはなりません。たしかに、ダイカンドラがびっしりと地面を覆い尽くせば、光が遮られて新しい雑草が生えにくくなる「抑制効果」は期待できます。

しかし、完全に密生するまでの期間や、生育がまばらな場所からは普通に雑草が生えてきます。

特に、種から育て始めた初期段階では、ダイカンドラよりも雑草のほうが成長が早く、雑草を抜く際に一緒にダイカンドラまで抜けてしまうというジレンマに陥りがちです。

「雑草対策になる」と聞いて植えたのに、かえって手間が増えてしまった…とならないためには、「雑草を抑制する効果はあるが、完全な防草にはならない」という現実を理解しておくことが非常に重要ですね。

チガヤやスギナのような強力な地下茎を持つ雑草は、ダイカンドラが密生した後でも突き抜けて生えてくることがあります。

「グランドカバー=草むしりからの解放」と過度に期待しないことが、後悔を避けるための心構えと言えるでしょう。

ダイカンドラの種が飛ぶことによる侵食性

ダイカンドラのメリットである繁殖力は、時としてデメリットにもなり得ます。

ダイカンドラはランナー(匍匐茎)を伸ばして横に広がっていくだけでなく、花を咲かせた後に種ができて、それが飛散することで意図しない場所にも繁殖する可能性があります。

これが「侵食性が高い」と言われる理由です。

例えば、花壇のふちに植えたダイカンドラが、いつの間にか花壇の中にまで侵入して他の植物の生育を妨げてしまったり、隣家との境界を越えて広がってしまったりするケースが考えられます。

広がりすぎを防ぐための管理

ダイカンドラの侵食を防ぐためには、定期的な管理が欠かせません。

- 物理的な境界を作る:レンガや見切り材などで、ダイカンドラを育てたいエリアを物理的に区切ることが最も効果的です。

- 定期的なカット:境界を越えて伸びてきたランナーは、こまめにカットして取り除きましょう。

ダイカンドラの根は比較的浅いため、広がってほしくない場所に生えてしまった場合でも、抜き取ることはさほど難しくありません。

しかし、放置すればするほど管理の手間が増えるため、計画的なゾーニングと定期的なメンテナンスが後悔しないための鍵となります。

ダイカンドラの種まきに適した時期と方法

ダイカンドラを手軽に広範囲へ導入できるのが種まきですが、この種まきの時期と方法を間違えると、発芽率が著しく低下し後悔につながります。

ダイカンドラの発芽に適した温度は20℃前後とされています。

このため、種まきに最適なシーズンは、気候が安定している春(4月~6月)と秋(9月~10月)です。

真夏は高温と強い日差しで土が乾燥しやすく、発芽したばかりのデリケートな芽が枯れてしまうリスクがあります。

逆に、冬は気温が低すぎて発芽自体が困難です。

失敗しない種まきの基本ステップ

- 土壌の準備:まず、植えたい場所の雑草を根から完全に取り除き、土を平らにならします。石やゴミなども取り除いておきましょう。

- 種まき:種が均一に広がるように、ムラなくばらまきます。

- 覆土:種が隠れる程度に、1~2cmほどの厚さで薄く土をかけます。これを「覆土(ふくど)」と言い、種の乾燥や鳥の食害を防ぐ目的があります。

- 鎮圧と水やり:土と種を密着させるために、板などで軽く上から押さえつけます。その後、種が流れないように霧状のシャワーなどで優しく、たっぷりと水やりをします。

発芽するまでは、土の表面が絶対に乾かないように管理することが最も重要なポイントです。

この初期管理を怠ると、後悔する結果になりかねません。

植えてからダイカンドラで後悔しないための対策

- ダイカンドラの踏みつけに対する実際の耐性

- 人気のクラピアとの比較でわかること

- ダイカンドラをやめて砂利にする選択肢

- 最終チェック!ダイカンドラで後悔しないために

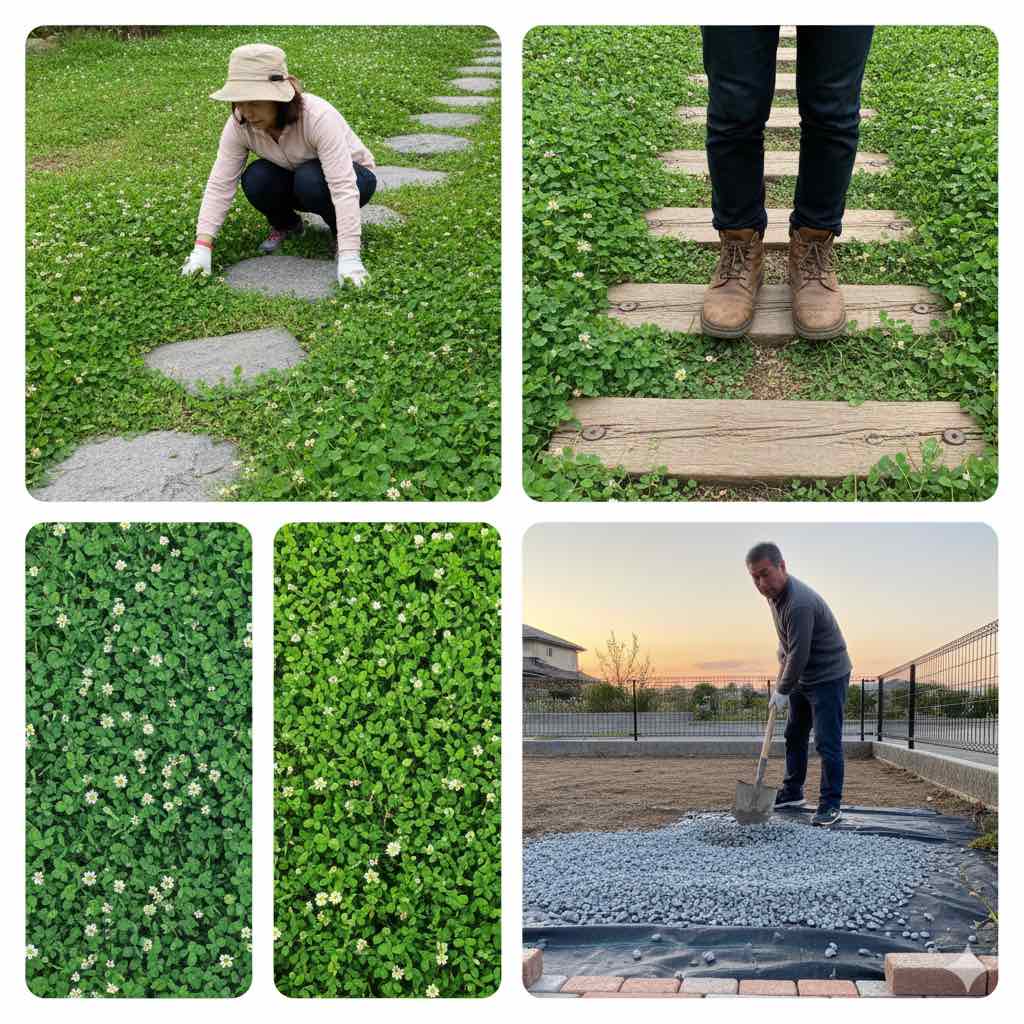

ダイカンドラの踏みつけに対する実際の耐性

ダイカンドラは、芝生のように人が頻繁に歩く場所のグランドカバーとしてはあまり適していません。

踏みつけへの耐性(踏圧耐性)は、残念ながらあまり高くないためです。

ダイカンドラの葉や茎は非常に柔らかく繊細です。

たまに人が歩く程度であれば問題ありませんが、日常的に人が通るアプローチや、子どもたちが走り回って遊ぶような場所では、すぐにすり切れて枯れてしまうことがあります。

そうなると、その部分だけ土が剥き出しになり、見た目が悪くなるだけでなく、そこから雑草が生える原因にもなってしまいます。

踏圧から守るための工夫

もしダイカンドラを植えた場所を人が通る必要がある場合は、飛び石やレンガ、枕木などを設置することを強くおすすめします。

これにより、人が歩く動線が確保され、ダイカンドラを直接踏みつける回数を減らすことができます。

デザインのアクセントにもなり、一石二鳥です。

「芝生の代わりになる」というイメージだけでダイカンドラを選ぶと、その弱さにがっかりして後悔することになります。

人があまり立ち入らない、観賞がメインのスペースに適したグランドカバーだと理解しておくことが大切です。

人気のクラピアとの比較でわかること

グランドカバーを検討する際、ダイカンドラとしばしば比較されるのがクラピアです。

どちらも優れた植物ですが、特性が大きく異なるため、それぞれの違いを理解することが後悔しない選択につながります。

ここでは、両者の特徴を比較表にまとめました。

| 特徴 | ダイカンドラ | クラピア |

|---|---|---|

| 日当たり | 日陰に強い | 日向を好む(最低3時間の日照が必要) |

| 踏圧耐性 | 弱い | 非常に強い |

| 初期費用 | 安い(種で育てられる) | 高い(苗で育てる) |

| 繁殖方法 | ランナーと種 | ランナーのみ(種ができない) |

| 冬の様子 | 常緑(寒冷地では枯れることも) | 冬は地上部が枯れる(休眠) |

| 管理の手間 | 雑草対策・侵食管理が必要 | 繁殖力が旺盛で刈り込みが必要 |

こうして比較すると、違いは一目瞭然ですね。

よく歩く日当たりの良い庭ならクラピア、コストを抑えたい日陰の庭ならダイカンドラ、というように、植える場所の環境や用途によって最適な選択が変わってきます。

あなたの庭の条件と、グランドカバーに何を求めるのかを明確にすることで、どちらの植物がより適しているかが見えてくるはずです。

ダイカンドラをやめて砂利にする選択肢

様々な対策を講じても、夏の暑さで枯れてしまったり、雑草管理の手間に疲れてしまったりして、最終的にダイカンドラを諦めるというケースも少なくありません。

その場合の選択肢として最も一般的なのが砂利への変更です。

一度根付いたダイカンドラを撤去するのは大変そうに思えますが、実は根がシート状に浅く広がるため、端からめくり上げるようにすると比較的簡単に剥がすことができます。

砂利敷きへの変更手順

- ダイカンドラの撤去:スコップなどで端に切れ込みを入れ、手で引っ張ってシート状に剥がしていきます。

- 整地:残った根や雑草を取り除き、地面を平らにならします。

- 防草シートの設置:この工程が最も重要です。防草シートを敷かずに砂利を敷くと、すぐに隙間から雑草が生えてきて後悔します。隙間なく丁寧に敷き詰めてください。

- 砂利敷き:防草シートの上に、好みの種類や色の砂利を3~5cm程度の厚みで敷き詰めて完成です。

ダイカンドラの管理に疲れてしまったからといって、安易に砂利を敷くだけで終わらせないようにしましょう。

防草シートを省略すると、以前よりも雑草管理が大変になる可能性すらあります。

緑の景観は失われますが、砂利敷きは一度施工すればその後の管理が格段に楽になります。

これもまた、理想の庭を維持するための賢明な選択肢の一つです。

最終チェック!ダイカンドラで後悔しないために

この記事では、ダイカンドラを植えて後悔しないために知っておくべき様々な注意点や対策について解説してきました。

この記事では、ダイカンドラを植えて後悔しないために知っておくべき様々な注意点や対策について解説してきました。

最後に、重要なポイントをリスト形式でまとめます。

あなたの庭づくり計画が成功するための最終チェックとしてご活用ください。

- ダイカンドラには軽度の毒性があると認識しておく

- 小さなお子様やペットがいる場合は誤食に注意する

- 湿気を好みナメクジの隠れ家になりやすい

- 風通しを良くして害虫の発生を予防する

- 雑草を完全に防ぐ効果はないと理解する

- 特に生育初期はこまめな雑草抜きが必要になる

- 種が飛んで意図しない場所に広がる可能性がある

- 見切り材などで物理的に繁殖範囲を区切る

- 種まきは春か秋の気候が良い時期に行う

- 発芽までは土を絶対に乾燥させない

- 踏みつけに弱く人が頻繁に通る場所には不向き

- 動線には飛び石などを設置して保護する

- 日当たりの良い場所より日陰を好む性質がある

- 日向で踏圧に強い庭ならクラピアも検討する

- 管理が難しい場合は砂利への変更も視野に入れる